配信結果の効果測定・分析【連載第13回】

- 【連載】BtoB企業のための初めてのメールマーケティング講座

- メールマーケティング

目次

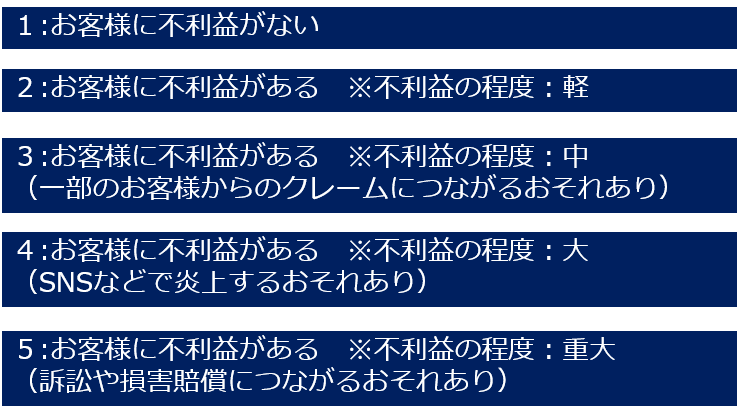

1~5 それぞれについて、あらかじめ対応方法を決めておくと、慌てずに対応できます。 以下に、対応例を記載します。この例を参考に、社内でトラブル対応マニュアルを作成しておくことをお勧めします。

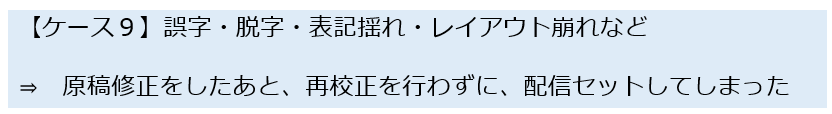

1~5 それぞれについて、あらかじめ対応方法を決めておくと、慌てずに対応できます。 以下に、対応例を記載します。この例を参考に、社内でトラブル対応マニュアルを作成しておくことをお勧めします。  ◆該当するケースの例 【ケース9】誤字・脱字・表記揺れ・レイアウト崩れなど 【ケース8】クリック測定用のIDを、リンクURLに付加するのを忘れてしまった ◆対応方法の例 >>> 1:報告 問題が発生したら、必ず報告をし、関連部署で共有しましょう。

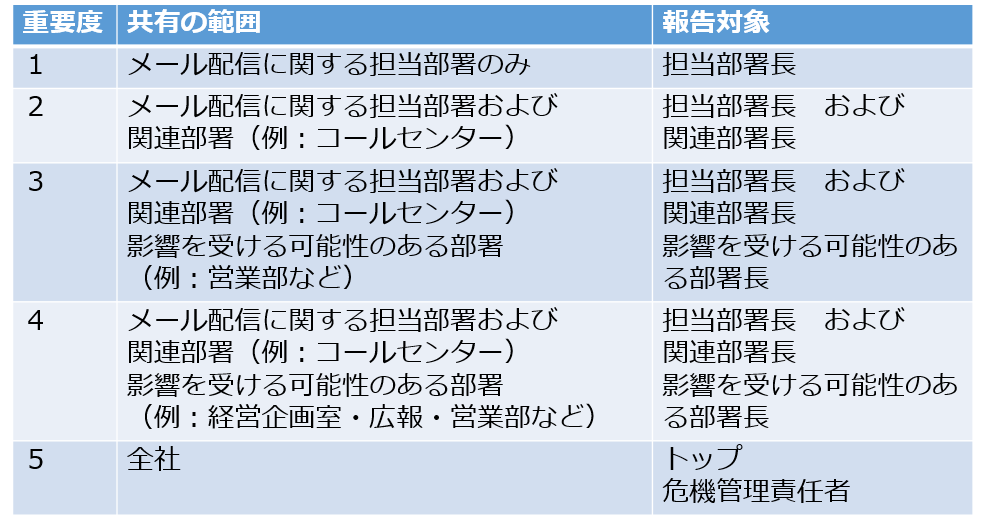

どの上長にまで報告が必要か、どの部署にまで共有が必要かは、1~5の種類によって、あらかじめ範囲を決めておきましょう。 例:

◆該当するケースの例 【ケース9】誤字・脱字・表記揺れ・レイアウト崩れなど 【ケース8】クリック測定用のIDを、リンクURLに付加するのを忘れてしまった ◆対応方法の例 >>> 1:報告 問題が発生したら、必ず報告をし、関連部署で共有しましょう。

どの上長にまで報告が必要か、どの部署にまで共有が必要かは、1~5の種類によって、あらかじめ範囲を決めておきましょう。 例:  >>> 2:原因の特定 なぜそういう問題が発生したのかを、明確にしましょう。 例:

>>> 2:原因の特定 なぜそういう問題が発生したのかを、明確にしましょう。 例:  >>> 3:再発防止 二度と同じトラブルを起こさないための方法を検討しましょう。

この際、「よく気をつける」「注意する」のような精神論で対応するのではなく、明確にルール化することが重要です。 例:校正漏れを防ぐために、チェック表を作成する

>>> 3:再発防止 二度と同じトラブルを起こさないための方法を検討しましょう。

この際、「よく気をつける」「注意する」のような精神論で対応するのではなく、明確にルール化することが重要です。 例:校正漏れを防ぐために、チェック表を作成する

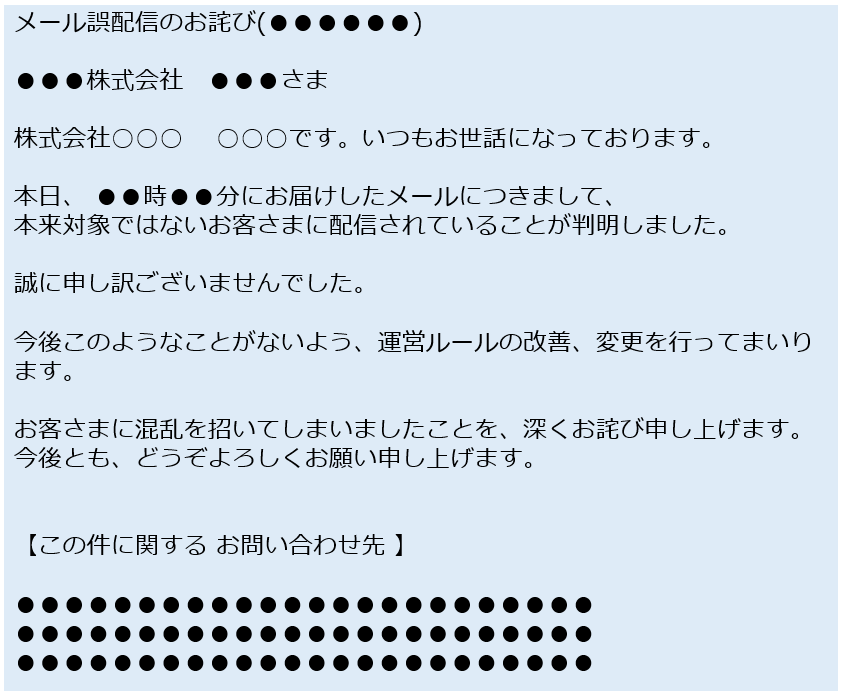

◆該当するケースの例 【ケース7】差し込み操作を誤って、名前の後ろに「さま」をつけずに(呼び捨てにして)配信してしまった 【ケース5】配信対象のセグメントを間違えて、対象外の方に送ってしまった ◆対応方法の例 上記に記載した >>> 1:報告 >>> 2:原因の特定 >>> 3:再発防止 の他に >>> 4:お詫びメールの配信 が必要な場合があります。参考までに、某社で実際に配信した誤配信時のお詫びメールの例を記載しておきますので、参考にしてください。

◆該当するケースの例 【ケース7】差し込み操作を誤って、名前の後ろに「さま」をつけずに(呼び捨てにして)配信してしまった 【ケース5】配信対象のセグメントを間違えて、対象外の方に送ってしまった ◆対応方法の例 上記に記載した >>> 1:報告 >>> 2:原因の特定 >>> 3:再発防止 の他に >>> 4:お詫びメールの配信 が必要な場合があります。参考までに、某社で実際に配信した誤配信時のお詫びメールの例を記載しておきますので、参考にしてください。

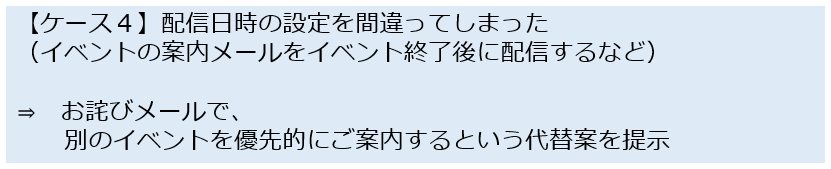

◆該当するケースの例 【ケース4】配信日時の設定を間違ってしまった

(イベントの案内メールをイベント終了後に配信するなど) 【ケース11】価格や値引き率など数値の誤り ◆対応方法の例 この場合も、上記に記載した >>> 1:報告 >>> 2:原因の特定 >>> 3:再発防止 の他に >>> 4:お詫びメールの配信 が必要な場合があります。 「不利益の程度:軽」との違いは、 「イベントに行きたかったのに、行けなかった!」 「メールで○○%引きだと書いてあったから買おうと思ったのに、サイトに行ってみたら値引き率が異なっていたので、買えなかった!!」 など、お客さまに「損した感」を与えてしまっていることです。

この場合には、ただのお詫びではなく、代替案を用意する必要がある場合もありますので、決裁権を持つ上長と十分な相談が必要になります。 例:

◆該当するケースの例 【ケース4】配信日時の設定を間違ってしまった

(イベントの案内メールをイベント終了後に配信するなど) 【ケース11】価格や値引き率など数値の誤り ◆対応方法の例 この場合も、上記に記載した >>> 1:報告 >>> 2:原因の特定 >>> 3:再発防止 の他に >>> 4:お詫びメールの配信 が必要な場合があります。 「不利益の程度:軽」との違いは、 「イベントに行きたかったのに、行けなかった!」 「メールで○○%引きだと書いてあったから買おうと思ったのに、サイトに行ってみたら値引き率が異なっていたので、買えなかった!!」 など、お客さまに「損した感」を与えてしまっていることです。

この場合には、ただのお詫びではなく、代替案を用意する必要がある場合もありますので、決裁権を持つ上長と十分な相談が必要になります。 例:  ただし、安易に代替案を提示すると悪質なクレーム(ゆすり・たかり)になってしまう場合もありますので、ご注意ください。

ただし、安易に代替案を提示すると悪質なクレーム(ゆすり・たかり)になってしまう場合もありますので、ご注意ください。  ◆該当するケースの例 【ケース15】読者から「傷つけられた」「誹謗中傷にあたるのではないか」というクレームが届いた ◆事例(BtoC) ある知育用品を製造販売しているメーカーに、下記のようなクレームのメールが届いたことがあります。 「貴社のメールマガジンは、子育て中のママが読んでいることを前提に書かれている。私はこどもを亡くしたばかりなので、貴社のメールマガジンを読むのがとても辛く、メールマガジンが届くたびに傷つけられている」 ◆対応方法の例 このような場合には、上記に記載した >>> 1:報告 >>> 2:原因の特定 >>> 3:再発防止 の他に >>> 4:個別の丁寧な対応 が必要になります。 ここで、クレームを言ってこられたお客さまへの対応のしかたを間違えてしまうと、「炎上」という事態を招いてしまう場合があります。

「会社としてどう対応すべきか」を上長と相談しながら、「心のこもった」かつ「一貫した」対応を心がけましょう。一番よくないのは、「無視」することです。

クレームのメールは、出す側にも大きな勇気とエネルギーが必要です。

その気持ちをしっかりと受けとめるところから始めましょう。

◆該当するケースの例 【ケース15】読者から「傷つけられた」「誹謗中傷にあたるのではないか」というクレームが届いた ◆事例(BtoC) ある知育用品を製造販売しているメーカーに、下記のようなクレームのメールが届いたことがあります。 「貴社のメールマガジンは、子育て中のママが読んでいることを前提に書かれている。私はこどもを亡くしたばかりなので、貴社のメールマガジンを読むのがとても辛く、メールマガジンが届くたびに傷つけられている」 ◆対応方法の例 このような場合には、上記に記載した >>> 1:報告 >>> 2:原因の特定 >>> 3:再発防止 の他に >>> 4:個別の丁寧な対応 が必要になります。 ここで、クレームを言ってこられたお客さまへの対応のしかたを間違えてしまうと、「炎上」という事態を招いてしまう場合があります。

「会社としてどう対応すべきか」を上長と相談しながら、「心のこもった」かつ「一貫した」対応を心がけましょう。一番よくないのは、「無視」することです。

クレームのメールは、出す側にも大きな勇気とエネルギーが必要です。

その気持ちをしっかりと受けとめるところから始めましょう。  ◆該当するケースの例 【ケース20】個人情報が、持ち出されてしまった ◆対応方法の例 一担当者や、一担当部署だけで対応できる問題ではありませんので、危機管理を担当している部署に速やかに報告し、指示を仰いでください。 運用開始前にトラブル対応マニュアルを作成しておくことは大切ですが、運用が始まってみると思いがけないことが起こるものです。

トラブル対応マニュアルは作って終わりではなく、都度更新して、どんなトラブル時にも冷静に対応できるように備えておきましょう。

次回は、「システム選定」についてお話しします。お楽しみに!

◆該当するケースの例 【ケース20】個人情報が、持ち出されてしまった ◆対応方法の例 一担当者や、一担当部署だけで対応できる問題ではありませんので、危機管理を担当している部署に速やかに報告し、指示を仰いでください。 運用開始前にトラブル対応マニュアルを作成しておくことは大切ですが、運用が始まってみると思いがけないことが起こるものです。

トラブル対応マニュアルは作って終わりではなく、都度更新して、どんなトラブル時にも冷静に対応できるように備えておきましょう。

次回は、「システム選定」についてお話しします。お楽しみに!