【調査結果】対応済み企業の割合は?Gmailガイドライン変更の影響を調査しました!

- メールマーケティング

- 調査データ

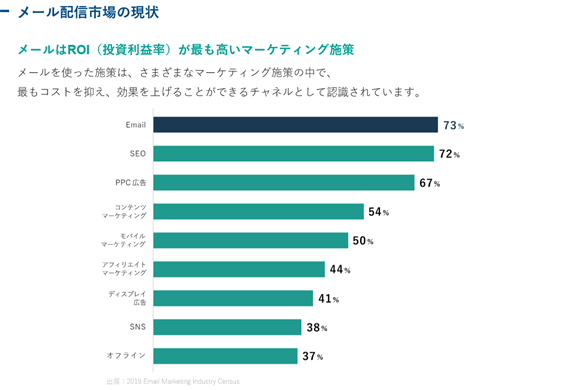

インターネット黎明期から、お客様に情報を届ける重要な施策として、広く活用されてきた「メルマガ」。個人のやり取りがメールからSNSに変わってきた現代においても、まだまだ有効な施策であることには変わりません。現にメールを使った施策は2019年のアンケートにおいてもROI(投資収益率)が最も高いマーケティング施策であると認識されています。

出典:2019 Email Marketing Industry Census

今回はそんなメルマガの「作り方」を以下の6つのステップで解説します。

1.HTML形式で作成

2.件名

3.差出人名

4.メール本文

5.リンク先

6.画像

このステップをもとにメルマガをどのように作成すべきなのか、実例も交えながらご紹介していきます。

▶メルマガの一斉配信がカンタンに行える配配メールの料金詳細はこちら

作り方を解説する前に、大前提として「なぜメルマガを送るのか」「誰にメルマガを送るのか」「いつメルマガを送るのか」を明確にしないといけません。そこで、まずは作る前にメルマガを送るうえで決めておくべきことをご紹介します。

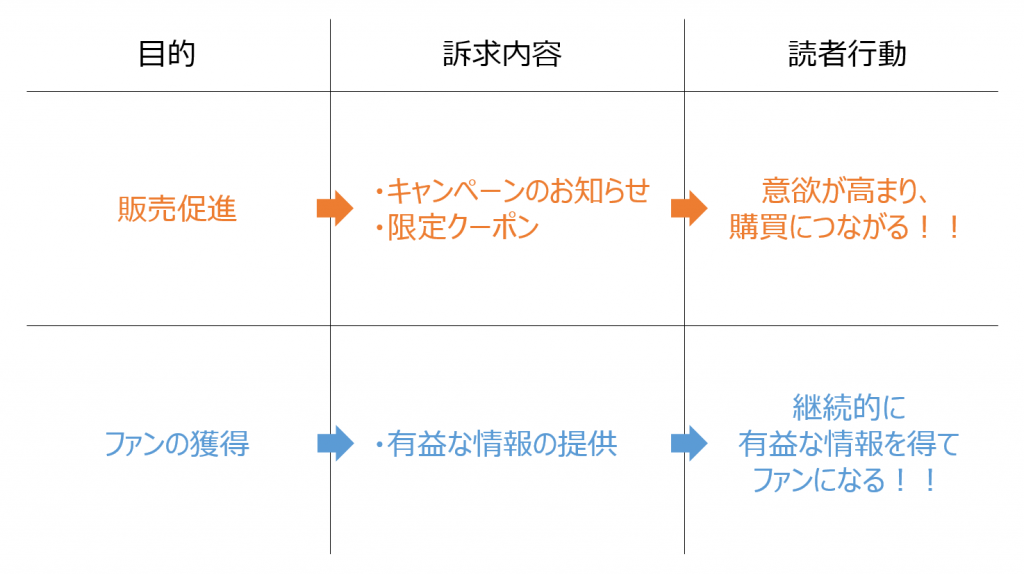

まず「なぜメルマガを送るのか」を明確にすべく、配信の目的を決めます。メルマガによって何を成し遂げたいのかを明確にすると、メールでの訴求内容やリンク先のページも決まっていきます。実際のメルマガの目的として、代表的ものを5つあげます。

●販売促進…直接的な購買数アップを増加させたい

●リピート創出…購入履歴のあるお客様の再購入を促進したい

●イベント集客…セミナーや展示会、各種イベントの参加を促したい

●顧客フォロー…契約中のお客様のアフターフォローを行いたい

●ファン獲得…自社のことを好きになってくれる人を増やした

これらのように目的を決めると、おのずと訴求内容も明確になります。例えば、販売促進を目的とする場合、キャンペーンのお知らせやメルマガ限定のクーポンを訴求内容にすると、メルマガ読者の購買意欲が高まり、直接的な購買につながりやすいと言えます。

また、ファン獲得を目的とする場合は、売り気を出してしまうと関係悪化につながるため、読者が求めている有益な情報を継続的に提供することで、ファン獲得につながると考えられます。

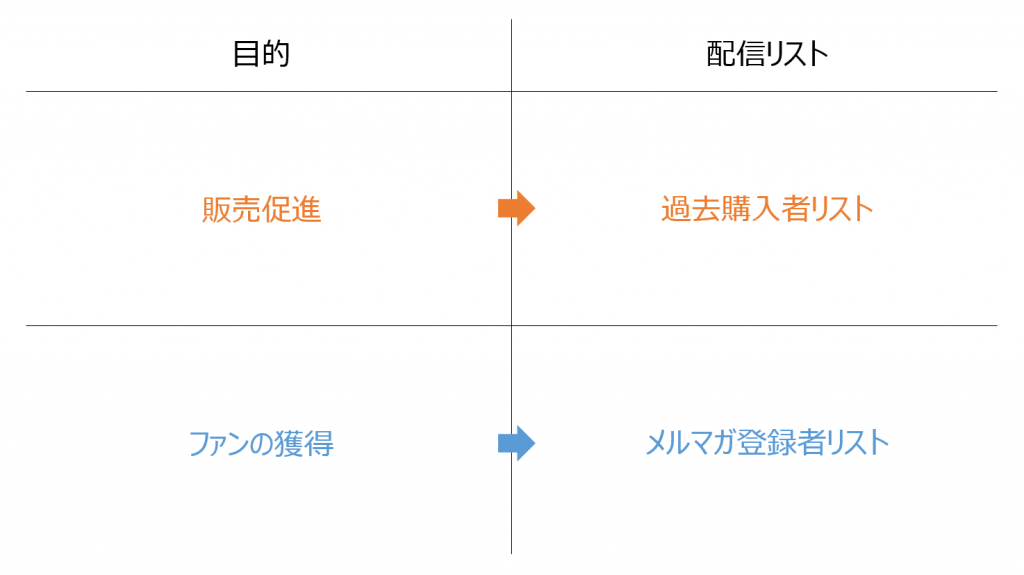

配信する目的を決定したら、次は「誰にメルマガを送るのか」を明確にするために、配信リスト(ターゲット)を決めていきます。配信リストの作り方の代表的なパターンとしては以下の通りです。

・読者の性別や居住地でリストを分けるパターン

・お問い合わせの種類によってリストを分けるパターン

・購入した製品によってリストを分けるパターン

・読者の興味関心によってリストを分けるパターン

上述したパターン以外にも様々ありますので、配信する目的にあった配信リスト(ターゲット)の作成をするとよいでしょう。

関連記事:大規模なデータ基盤+細やかなセグメントで成果向上!レバレジーズ社が実践するBtoCメールマーケとは

配信する目的と配信リストを決めたあとは、配信する頻度と時間を決めていきます。一般的にBtoBであれば、週1~2回、BtoCであれば、毎日、が望ましい配信頻度と言われています。配信時間としては、BtoBであれば、ランチ前の11時台、BtoCであれば、スマホをよく見る平日の通勤時間帯にメールを送れば、開封される可能性が高いと言われています。

ただ、ここに記載した配信頻度や配信時間はあくまで目安です。もちろんBtoBであっても顧客層によっては、出勤したと思われる時間の朝9時が最も開封されているケースもありますし、BtoCであっても、顧客が検討するタイミングによっては、土日の夜という選択肢もあると思います。自社に合った配信頻度や配信時間は実際にテストを行って最適解を導き出しましょう。

関連記事:顧客ごとの前回開封時間に合わせてメールを自動配信する「メモリー配信」

関連記事:読まれるメルマガ配信時間とは?その時間、ユーザはなにしてる?

さらに、メルマガを作る前に準備しておかなくてはいけない重要な要素として「コンテンツ」があります。コンテンツはすでに存在している場合と存在していない場合で準備の方法が違いますので、それぞれご紹介します。

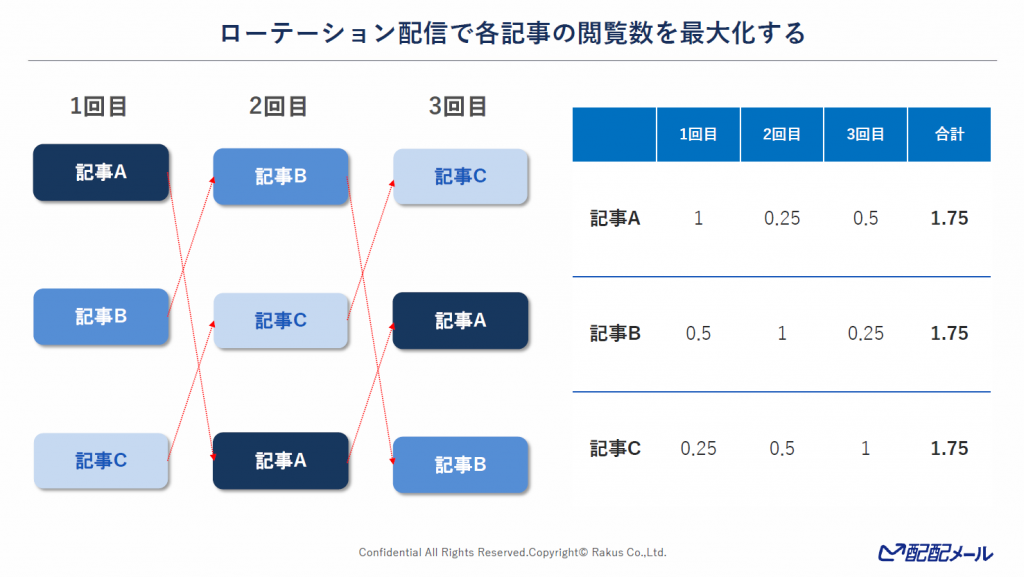

自社のホームページ内にコラム記事を作成していたり、オウンドメディアを運用していたりするケースは配信できるコンテンツが存在している、といえます。多くの場合、サイト集客数向上を目的としてSEOに力を入れていることが多いですが、もちろんメルマガでも集客数向上に役立てることができます。また、まだまだコンテンツが少ない場合でもメルマガではコンテンツを繰り返し活用することが可能です。3ヶ月~6ヶ月に1回の頻度であれば、同じコンテンツを配信しても問題ないでしょう。

実は我々のお客様でも「ホームページにコラムなどを作成していないので、コンテンツが存在しない」というお悩みをお持ちの方は多くいらっしゃいます。その場合、オススメしているのが、ホームページにある各種情報を活用することです。ホームページにコラムは存在しなくても、事業内容や製品紹介、機能紹介、料金表といった自社の情報が掲載されています。これらの情報を届けるだけでも、メルマガとしての役割は十分果たせます。もちろん記事を作成することも施策としては考えられるのですが、記事を1本作成するのに膨大な時間がかかりますし、他の業務と兼務しているような状態ではなかなか作業も進まず、取り掛かれないまま時間だけが過ぎていく、というケースも多くみられます。上述した通り、まずはホームページにある製品情報からメルマガに活用していきましょう。

関連記事:読者を決して飽きさせない!メール配信5つのコンテンツ作成ポイント

メルマガを作る前の準備ができましたら、いよいよ作り方です。ここでは、メールの形式、件名、差出人名、リンク先のページ、本文のステップでご紹介していきます。

まずはメールの形式ですが、できる限りHTML形式で作成しましょう。よくBtoBのメルマガで画像はほとんど使わないので、テキストメールでいいのでは?というご意見もありますが、業種関係なく、HTML形式で作成することをオススメします。なぜHTML形式で作成すべきなのか、そこには明確な理由があります。

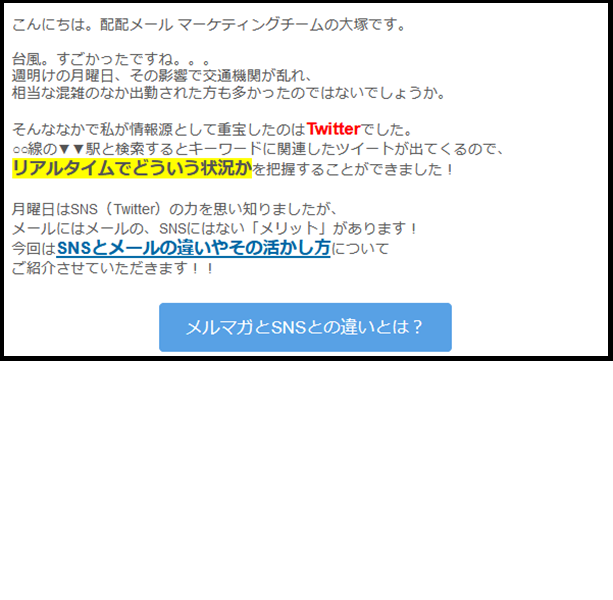

HTMLメールとテキストメールの大きな違いとして、画像や文字の装飾が行えることです。例えば、知ってほしいことを強調する場合は文字色を赤にして目立たせたり、訴求する商品や集客する場所から見える景色などの画像を載せ、訴求する内容のイメージを与えたりすることで、文字を読ませるだけでなく、視覚的にアピールすることができ、リンクのクリック数やメールからの問い合わせ、購買に影響を与えるでしょう。

関連記事:結果をもとにした運用で1回のメール配信で20件前後の宿泊予約を安定獲得!

関連記事:配配メールなら視覚的に訴えかけるメールを簡単に作れます

メルマガはただ送るだけではなく、メールをどれだけの人が開封したか、リンクのクリックはどれだけあったかなどを指標としてPDCAを回すことが重要となります。

そこで、メルマガの指標のひとつとなる「開封」ですが、テキストメールでは開封を測定する機能は備わっておらず、HTMLメールでないと数値が取得できません。仕組みとしては、メール配信サービスから送られてくるHTMLメールには、目には見えないほど小さいサイズ、または計測用の透明な画像が埋め込まれています。この画像が読み込まれたことによって、「開封された」とみなされる仕組みとなっております。また、Googleアナリティクスでも開封数を計測することが可能です。詳しい方法は以下の参考記事をご覧ください。

参考記事:メルマガ(HTMLメール)開封率の測定方法って?開封率の測定以外の活用法もご紹介

関連記事:配配メールの開封率チェック機能

HTML形式を選択したら、次のステップは「件名」です。メルマガの件名は開封率に影響する重要な項目です。ここから紹介する内容は開封率を改善させるとともに、作業の効率化も同時に図ることが可能になります。

読者がメールを受け取った際の閲覧環境にもよりますが、PCだとだいたい25文字、スマホだとだいたい15文字程度が表示される件名の文字数と言われております。つまり、上記の文字数を超えると、一覧画面では表示されなくなります。

近年スマホが急速に発達したことにより、メールもスマホで閲覧するケースが多くなりました。BtoBの場合であっても、ビジネス上のメールはスマホで受け取っているケースも多いです。よって、メルマガの件名はBtoB、BtoC関係なく、どのデバイスであってもメールの一覧画面表示される文字数である「15文字前後」で作成しましょう。

件名に【】や※などの装飾が入っているメルマガを多く見かけます。おそらくメルマガを作成している皆さまは「少しでも目立たせて開封率をあげたい!」との思いで装飾を活用されているのでしょう。しかし、弊社が送付したメルマガにてABテスト行った結果、これらの装飾は開封率に影響を与えないことが分かりました。さらに、装飾がないパターンのほうが開封後のクリック数が多くなる傾向にあることも分かりました。この結果から無理やり【】や※で装飾する必要はないです。その時の結果の数値は以下の通りです。

| 【】ありの件名 | 【】なしの件名 |

| 配信数 :18,688 | 配信数 :18,686 |

| 開封数 :3,246 | 開封数 :3,287 |

| 開封率 :17.37% | 開封率 :17.59% |

| クリック数:184 | クリック数:250 |

| クリック率:0.98% | クリック率:1.34% |

| 反応率 :5.67% | 反応率 :7.61% |

実際のテストパターン

メルマガにキャンペーン内容を盛り込む場合、件名に読者が「詳細なキャンペーン内容を見たい!」と思わせる「重要な文言」を入れると開封率がアップする傾向があります。例えば”今なら無料”や”初回特典!”、”最大70%off”などの文言は、購入や問い合わせるかは別として、メールの中身を見てみたい!と思わせて、開封を促すことができます。

また、文章を読む際、人の目は基本的に左から右へ視線が動くと言われています。この法則にならって、重要な文言は件名に入れるだけではなく、件名の冒頭に入れるとより開封率がアップするでしょう。

件名の作成で意識すべきことをまとめると、下記のようになります。これらを意識して件名を作成し、開封率改善に取り組みましょう。

●メールの一覧画面に全ての文字が表示されるように、件名は15文字前後で作成

●開封率に影響を与えないので、【】や※などの装飾は使わない

●メール本文に興味を持ってもらうため、重要な文言は冒頭に入れる

関連記事:【担当者必見】メルマガの開封率を倍増させるタイトル(件名)の作り方!

関連記事:読みたくなる件名とは?メルマガの開封率を上げる5つのポイント

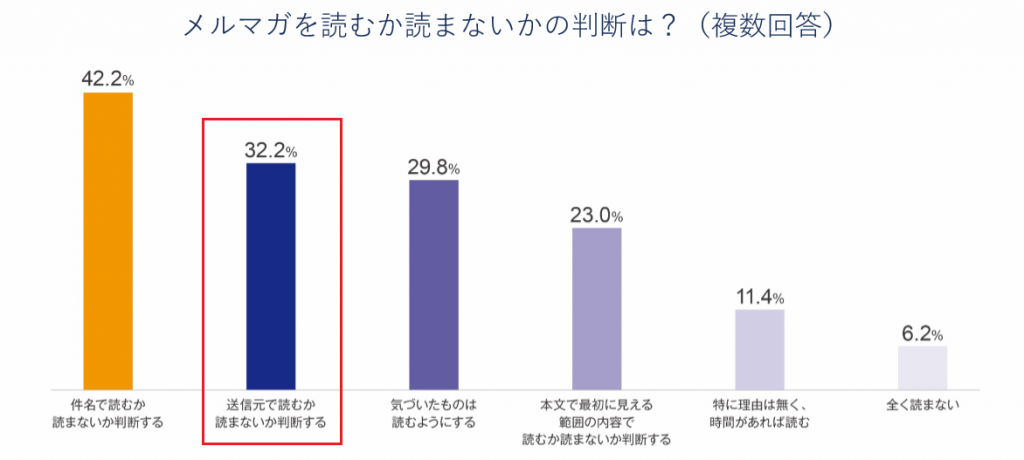

差出人名も件名と同じく、開封率を改善するうえで重要な要素となります。弊社の調査ではメルマガを購読している3割以上の人がメルマガを「送信元で読むか読まないか判断する」と回答しています。

関連記事:メルマガに関する調査レポート2020

それでは、どのような差出人名であれば、メルマガを読むと判断してもらえるのか解説していきます。

メルマガを受け取っていると、ごくまれにメールアドレスだけの差出人名で送信されていることがありますが、これは絶対NGです。なぜかと言うと、メルマガの読者の大半は購読する際に「サービス名」や「企業名」を見てメルマガ購読の判断をしています。そのため、全く知らないメールアドレスから購読したメルマガが送られてきても、スルーされて開封には至らないケースが圧倒的に多いからです。最悪の場合、身に覚えのないということで迷惑メールとして扱われてしまうこともありますので、絶対にメールアドレスだけの差出人名はやめましょう。

では、どうすればよいのかというと、上述した通り、メルマガの購読は「サービス名」や「企業名」で判断するので、その際読者が認識した「サービス名」や「企業名」を入れた差出人名を作成しましょう。

読者が認識している名称とプラスして、可能であれば個人名を入れると良いでしょう。個人名を入れて親近感を持たせることで開封率も改善する可能性があがります。これも弊社でテストしまして、以下の結果となりました。

| 個人名ありの差出人名 大塚陽生/配配メール | 個人名なしの差出人名 株式会社ラクス[配配メール] |

| 配信数:20,659 | 配信数:21,969 |

| 開封数:3,891 | 開封数:3,777 |

| 開封率:18.83% | 開封率:17.19% |

実際のテストパターン

STEP3までは、メルマガの開封に関わる部分での作成方法を解説いたしました。ここからはいよいよメール本文になります。どのようなメール本文であれば、クリックしてもらいやすいのか解説していきます。

メルマガの平均的な閲覧時間はなんと7秒以下です。ということは、メールの本文が長く、伝えたいことが本文の下部にあると、ほとんどの読者には伝えたいことが伝わっていないということになります。

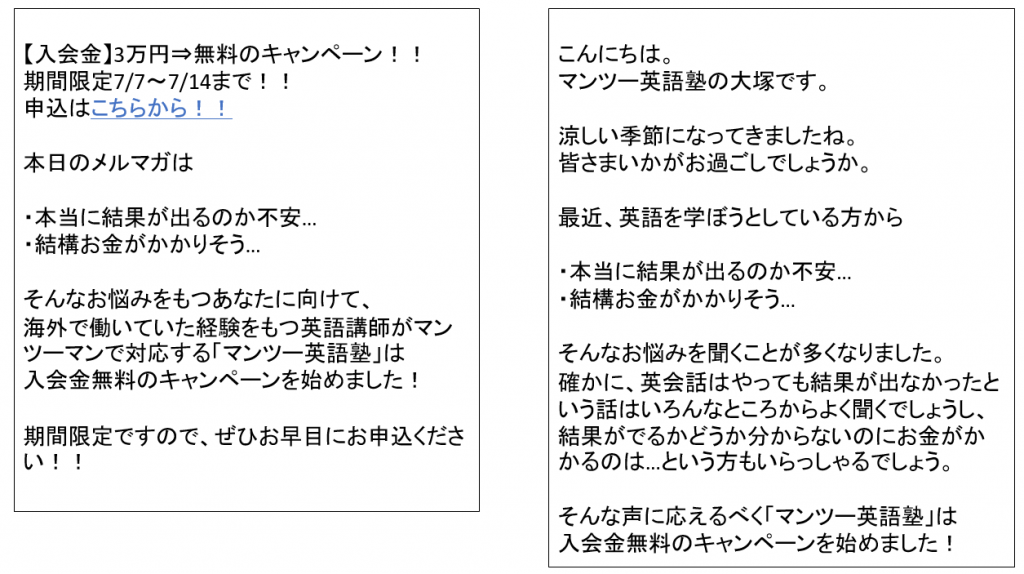

以下の例文ですと、左側のメール本文は冒頭に伝えたいことがあるため、すぐに期間限定で入会金無料のキャンペーンを実施していることが分かります。一方、右側のメール本文ですと、冒頭にキャンペーンの内容が記載されておりません。ということは、読者には最も伝えたいキャンペーン情報が伝わらないまま、メールを離脱される可能性が高いということになります。

いろいろなメルマガを閲覧していると、コンテンツが複数あるメルマガをよく見かけます。BtoBであれば、製品資料の紹介とセミナーを1つのメールに入れているメルマガ、BtoCであれば、いくつもの商品画像を並べているメルマガなどが該当すると思います。

ですが、「伝えたいことは冒頭に」でもお伝えした通り、メルマガの平均閲覧時間は7秒以下です。このデータをもとにすると、冒頭のコンテンツは読まれるかもしれませんが、それ以降のコンテンツはほぼ目に入ることはありません。つまり、1つのメールに1つのコンテンツで充分ということです。もし、伝えたいことが複数ある場合は、訴求ごとにメルマガを分けて、複数回送付するほうが読者に伝えたいことが伝わります。

関連記事:1つのメールに1つのコンテンツで効果が出た「株式会社ネオキャリア様」の導入事例

弊社でもメール1通の中にコンテンツが1つのパターンと2つのパターンでABテストを行いました。

| コンテンツ【1つ】 | コンテンツ【2つ】 |

| 配信数 :30,809 | 配信数 :30,808 |

| 開封数 :4,980 | 開封数 :4,790 |

| 開封率 :16.16% | 開封率 :15.55% |

| クリック数:229 | クリック数:164 |

| クリック率:0.74% | クリック率:0.53% |

| 反応率 :4.60% | 反応率 :3.42% |

テスト結果としては、コンテンツ1つのほうがクリック率は高いという結果となりました。この結果を受けて弊社のメルマガでは今でも1つのメールにコンテンツは1つです。

そうはいってもコンテンツの作り方が分からない!という方は関連記事のコンテンツを作成するコツをぜひお読みください。

関連記事:あなたにぴったりのメルマガコンテンツ、知りたくないですか?

関連記事:読者を決して飽きさせない!メール配信5つのコンテンツ作成ポイント

メール本文で伝えたいことを伝えた後に読者の行動として期待するのは、リンク先ページに遷移してもらうことです。では、リンク先はどのように設置するのがよいのでしょうか。

伝えたいことは冒頭に記載すると、そのことをもっと知りたい読者はより詳しいことが載っているWebページに遷移したいと思います。その時に見ている画面にリンク先がないと、読者はそのメールから離脱してしまう可能性が高いです。

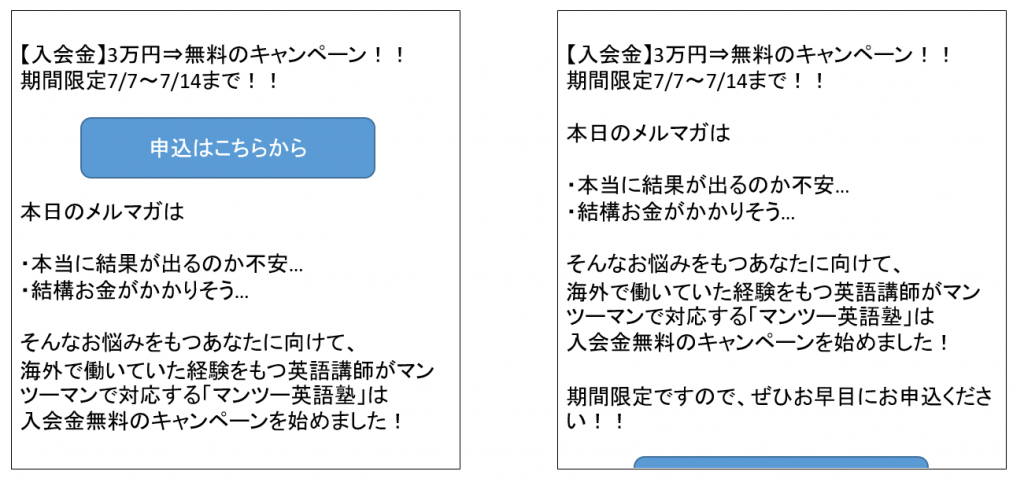

例として、左側がファーストビューにリンクが入っているメール、右側がファーストビューにリンクが入っていないメールです。左側のメールのように、伝えたいことを記載した画面、つまりファーストビューにリンク先を入れるようにしましょう。

遷移させるためのCTA(Call To Action)はボタンが最もおすすめです。WebページのURLの設置とテキストリンク、ボタンでクリック率を比較した結果、以下のような差が出ました。

ボタンはWebページのURLを設置したパターンと比較して、実に8倍もの差が出ることが分かりました。この結果から、HTMLメールでのメルマガ作成であれば、CTAはボタンを設置するべきでしょう。

関連記事:HTMLメールでボタンの作り方とクリック率が大幅アップする活用術とは

メルマガのリンク先のなかで忘れてはならないのが配信解除の設定です。広告や宣伝を目的とするメールを規制するための「特定電子メール法」では、広告・宣伝メールを送付する場合、オプトアウトの導線を設置することが義務付けられています。読者がいつでもメルマガを購読解除できるように、受信拒否を伝えるメールアドレスを本文内に記載したり、配信停止リンクを設置したりすることが必要です。近年、より簡単にオプトアウトの方法を提供することが推奨されておりますので、配信停止リンクを設置して読者がより簡単にオプトアウトできるようにしましょう。

ちなみに、特定電子メール法に違反した場合、個人ですと「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、法人ですと「行為者を罰するほか、法人に対して3000万円以下の罰金」が課せられることもあります。必ず法律を守ってメルマガを配信しましょう。

関連記事:配配メールでメルマガの登録・解除フォームをカンタンに作成

関連記事:【メルマガの法律】特定電子メール法って何?適用範囲と4つのポイントとは

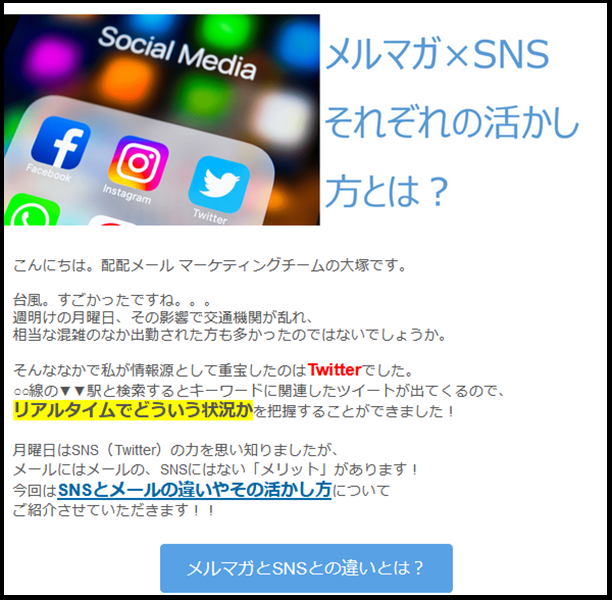

STEP5までを参考に作成しても、メルマガとしては全く問題ありません。ただ、読者に視覚的に訴えるために画像を活用するのも有効です。キャンペーン中の商品画像やキレイな景色が見える場所の写真などがあれば、読者の目に留まり、気になってクリックされる可能性が高まります。また、画像はただメールの中に入れるのではなく、その画像に関することが掲載されているページのリンクを入れ、クリックできるようにしましょう。

ちなみに、弊社ではテストの結果、画像を入れてもクリック率が変わりませんでした。ですので、画像作成の時間を考慮し、あえて画像の活用をしておりません。 あくまで参考ですが、商品や風景など訴求内容が画像で表現できるのであればまだしも、画像が直接訴求内容と関係ないのであれば、ABテストでの結果を比較して判断することをオススメします。

| 画像あり | 画像なし |

| 配信数 :17,576 | 配信数 :17,575 |

| 開封数 :2,845 | 開封数 :2,753 |

| 開封率 :16.19% | 開封率 :15.66% |

| クリック数:180 | クリック数:176 |

| クリック率:1.02% | クリック率:1.00% |

| 反応率 :6.33% | 反応率 :6.39% |

関連記事: HTMLメルマガで目に留まる画像づくりのポイントは、バナー広告に学べ!?!

関連記事:メルマガのコンバージョン率アップのカギは「画像」にある?成果を上げる改善法とは

ここまでメルマガの作り方を解説してきました。ここからは作ったメルマガを実際に配信する方法をご紹介します。メルマガの配信方法は「一斉配信」と「セグメント配信」の2種類があります。内容によってはメーラーから配信することも可能ですが、セキュリティ面や膨大な配信件数によるメーラー側への負荷などの観点から、メルマガを配信する際には「配配メール」などのメール配信サービスを活用しましょう。

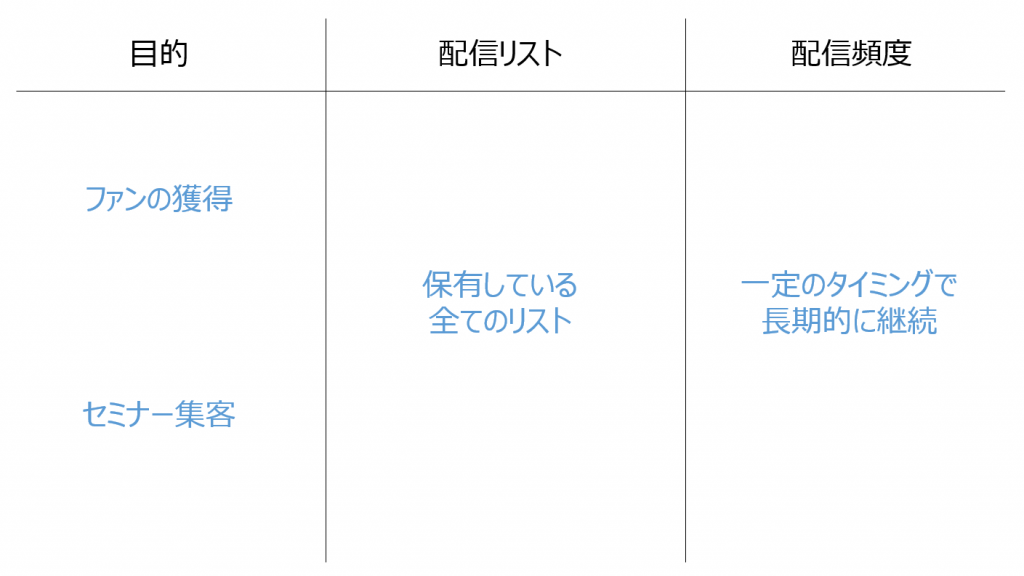

一斉配信とは保有している全てのリストに対して配信するメール配信手法です。一斉配信を行う場合の目的は「ファン獲得」や「セミナー集客」となることが多いです。また、配信頻度は大きく変化せず長期的に継続して送り続けることが重要となります。

関連記事:メールの一斉送信で効率化!メルマガ配信ソフトの活用方法について

関連記事:メールを一斉送信したい!方法と注意すべきマナーを解説

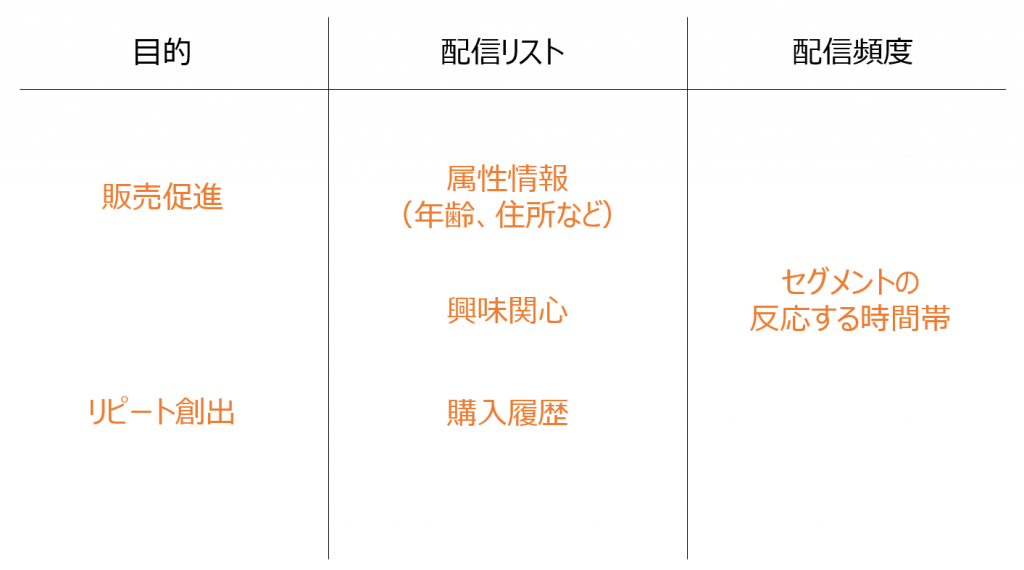

セグメント配信とは、年齢や住所といった属性情報や興味関心など定めたターゲットに対して適した内容のメルマガを配信することです。セグメント配信は一斉配信よりも効率的にアクションを獲得することができるので、販促やリピート創出といった目的に向いています。また、セグメントによってメールに反応する時間帯が変わりますので、各セグメントによって配信頻度や時間は調整する必要があります。

関連記事:セグメント配信と一斉送信の使い分けとは?メールの開封率、クリック率を改善する方法を紹介します

これらの手順で作ることでを作ってメルマガを配信できるのですが、配信前には実際に送るメルマガに不備はないかしっかり確認することが必要です。ここで確認をしないと、せっかく伝えたいことを書いたとしても読者には何が書いてあるのか分からず、全く伝わらないこともあります。また、間違った情報を送ってしまうと、メルマガの再送のみならず、場合によっては謝罪のメールを送らなければならなくなります。こういったミスを防ぐために、送る前に確認するという手順をふんでいきましょう。

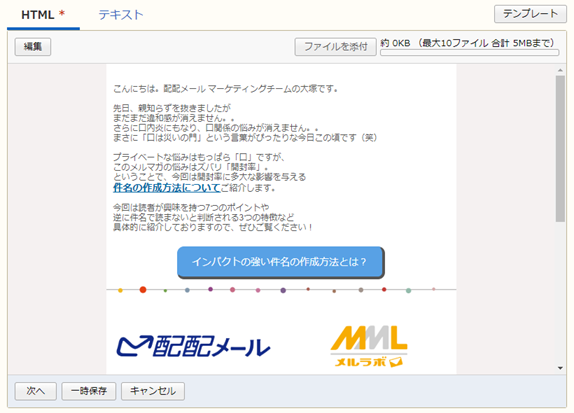

メルマガの作り方のSTEP1にてHTML形式で作成する、と解説しましたが、読者のメール受信環境がHTMLメール非対応の場合、本文や画像が表示されないといったトラブルが起こります。そんなトラブルを未然に防ぐために、必要な設定がマルチパートです。マルチパートとは複数の種類のデータをもったメールのことで、ここではHTMLメールとテキストメールの2つのデータを持ったメールを指します。

マルチパートの設定を行うと、HTMLメール非対応の端末にメルマガを送ったとしても自動でテキストメールに切り替えてくれるので、上述したトラブルを防ぐことができます。ただし、一般的なメールソフトでマルチパートの設定を行うのは非常に困難ですので、メール配信サービスを活用することをおすすめいたします。ちなみに弊社が提供している「配配メール」も標準でマルチパート配信の機能が実装されております。

関連記事:マルチパートメールはメルマガに向いている!基礎知識と導入方法

関連記事:配配メールは顧客の受信環境に応じて最適なメール形式で表示

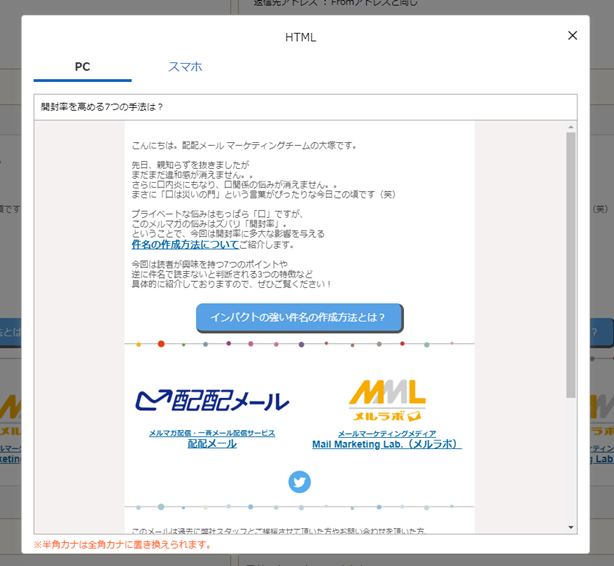

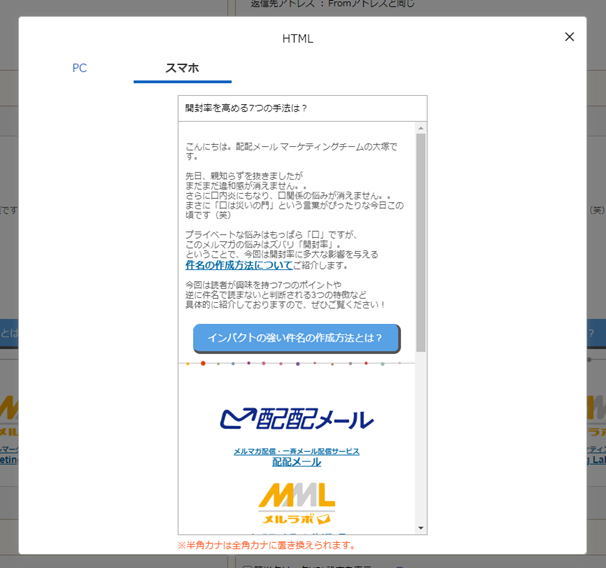

メルマガ作成の件名でお伝えした通り、近年のスマホの普及により、BtoBであってもメルマガをスマホで閲覧するケースも増加しています。つまり、作成したメルマガをストレスなく見てもらうためには、読者の閲覧デバイスに合わせる必要があります。このように、読者の閲覧しているデバイスによってメルマガのレイアウトを変える方法をメールのレスポンシブ化と言います。

それではどのようにレスポンシブ化させるのかというと、ひとつはHTMLメールのスマホ用レイアウトのCSSを直接記述する方法があります。ただし、専門的な分野になりますので、CSSを理解できている担当者でないと対応できません。オススメとしては、レスポンシブデザインに対応したHTMLエディタ機能を有しているメール配信サービスを利用することです。弊社が提供している「配配メール」のHTMLエディタ機能もレスポンシブデザインに対応しています。

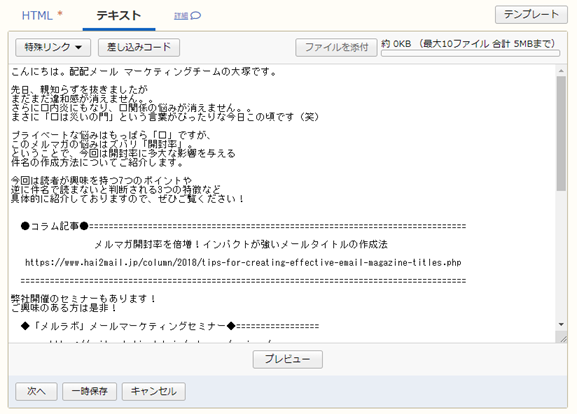

これらの方法により、メルマガをレスポンシブ化させた後は必ずPC・スマホでどのように表示されるか確認しましょう。「配配メール」ではメルマガを作成する管理画面で以下のようにデバイス別の表示画面を確認することができます。

関連記事:HTMLメールはレスポンシブ対応させよう!3つのメリットと注意点とは

最後にメルマガ内で設置しているリンク先の確認です。紹介している商品や集客したいセミナーの内容などが間違っている場合、購買や申込には至らない可能性が高いです。また、間違った情報を送ってしまっているので、読者からのクレームなどのトラブルにつながる可能性もあります。購買や申込の機会損失やトラブルを未然に防ぐために本文やCTAの内容と間違っていないか必ず確認しましょう。

メルマガの作り方のSTEP5:リンク先でも紹介しておりますが、配信解除は必ず設定する必要があり、これは特定電子メール法でも定められています。ただ、確認漏れで設定されていないまま送ってしまっているケースもありますので、配信する前に必要な情報が記載されているか、リンク形式なのであれば、そのリンクが正常に作動するかどうかをしっかり確認しましょう。

関連記事:メルマガの法律『特定電子メール法』とは?オプトイン・オプトアウトも解説

スマートフォンが広く普及していることもあり、レスポンシブデザインであっても配信前にどのように表示されているのかをチェックすることが大切です。BtoBではPCでの表示方法だけ確認しておけば問題ないのでは?と思われるかもしれませんが、昨今では会社用のメールアドレスに送信されている場合でも、スマートフォンでメールを閲覧しているケースも多く見かけます。BtoB、BtoC限らず、配信前にはテスト配信を行い、PC、スマートフォンの両方でどのように表示されているかを確認しましょう。

最後にメルマガ配信のポイントを4つご紹介します。これらを押さえておくことで効率的かつ効果を最大化するメルマガ配信を行うことが可能となりますので、必ずチェックしておきましょう。

読者にいろいろ紹介したいあまり、メール本文で詳しく紹介したり、多くのリンク先を掲載したりしがちですが、これらの行動によりメルマガ作成に時間をかけてしまうと効率が悪くなってしまいます。上述したメルマガの作り方でお伝えした通り、伝えたいことは本文のファーストビューに、1メール1コンテンツを徹底することで、作成時間を短縮することができます。我々はこの記事で紹介しているメルマガの作り方を実践することで、1メール10~15分で作成することができています。これを基準として、できるだけメルマガ作成に時間をかけすぎないようにしましょう。

「配信するコンテンツを準備する」でも少しお伝えしましたが、コンテンツに困ったら3ヶ月~6ヶ月に1回の頻度でローテーション配信を行いましょう。一斉配信の場合、メルマガの開封率は良くても20~30%程度です。つまり7割以上はメルマガの本文を見ていないということになります。さらにクリック率は1~5%程度だと考えると9割以上はリンク先のコンテンツを閲覧していません。これらのことから、コンテンツを再度配信しても問題なく読者は閲覧してくれると考えられますので、配信するコンテンツに困った場合はローテーション配信をおすすめします。

メルマガにおいてもPDCAサイクルと言われる戦略立案から実行、そして問題点や改善点を分析し、今後の施策を考える一連の流れで施策を進めていくことが重要です。PDCAサイクルを回すうえで、確認すべきメルマガにおける5つのKPIをご紹介します。

1.不達率(Bounce Rate)

2.開封率(Open Rate)

3.反応率(CTOR)

4.クリック率(CTR)

5.購読解除率(Unsubscribe Rate)

メルマガの問題点を認識/分析するためには、このKPIを確認する必要があります。特に開封率や反応率、クリック率に関しては、改善することで大幅な成果向上が見込めるので注視していきましょう。

関連記事:メールマーケティングの開封率とは?業種別平均値や開封率を上げるコツも紹介

関連記事:クリック率を上げるメールマーケティング7つのポイントとは?

関連記事:【イベントレポート】メールマーケティングのKPI・PDCAの回し方について研修を実施しました!

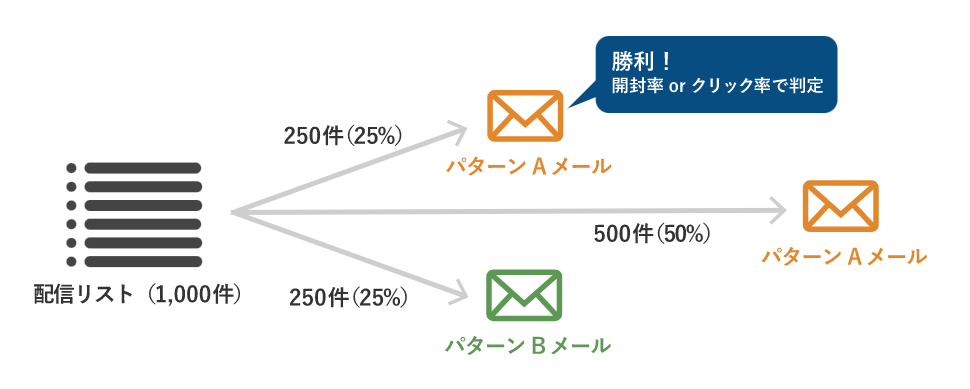

上述した「PDCAを回す」において、Doの実行においてA/Bテスト配信を活用することも検討しましょう。Planで立案した仮説を検証するためには、配信日時や仮説以外の別要素が変わってしまうと、正確な「勝ちパターン」をみつけることが難しくなります。できる限り同じ条件で仮説を検証するためにもA/Bテスト機能を活用しましょう。配配メールであれば1つのメルマガに対して仮説部分の要素を変更した形でA/Bテストが実施できるので、メルマガの勝ちパターンを効率的にみつけることができます。

関連記事:配配メールの「A/Bテスト配信」機能

今回解説した、メルマガの作る前、作り方、配信に関する要素は実際に弊社でも実践している内容となります。メルマガを作ることにあまり時間をかけず、効果計測や分析を考えることに重きをおいて、効果の出るメルマガを目指しましょう。なお、メルマガ配信を行うにあたって、もっと効果を出したい、もっと効率的に行いたい、という方は以下のバナーよりお気軽にお問い合わせください。

関連記事:メルマガ初心者必見。迷惑メールと思われないためのメール作成方法